2014.03.03

会場は津波・高潮ステーション。

1日目は、災害時の食の問題について学び、それを解決するためのBOSAI食を研究。

そして、2日目は、こども研究員となり、イベントに来てくれた方にBOSAI食を伝えます。

今回参加してくれたのは、これまでのシンサイミライ学校でも参加してくれた、本田小学校と三軒屋西小学校のこどもたち8人!

出迎えの挨拶は「久しぶり!」でハイタッチ!みんな心なしか大きくなったなぁ〜!とこれからのラボに期待が高まります。

「BOSAI食」とは、東京大学のフードリサーチャー、福本 理恵さんと開発した、非常食、保存食、タネ(野菜)を組み合わせてつくる、見た目も美しい、味や栄養バランスの良い食事です。

神戸で「こどもBOSAIカフェ」を開催してから、2回目のBOSAI食イベントです。

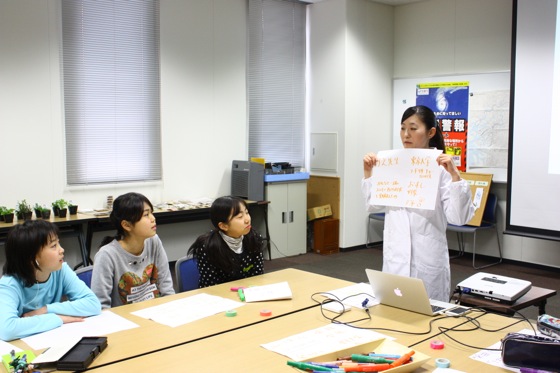

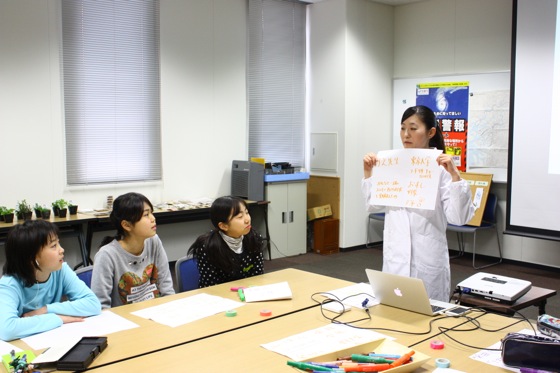

福本さんとこどもたちは、初対面。いつものと雰囲気の違う白衣の研究服をきた先生に、こどもたちは少しドキドキ。

最初は、非常時の食の問題についての基礎知識を学びます。

避難所に届く、レトルトカレーや缶詰では、命はつなげるけど、栄養バランスが悪いこと。食事が楽しくなくなるので、心にも体にも様々な不調が現れてしまうことを学びます。

そこで、登場するのが、BOSAI食のキーワード「タネ」です。

少しずつ大きくなっていくタネは、たくさんのものを失って悲しい状態の心を癒す力があります。

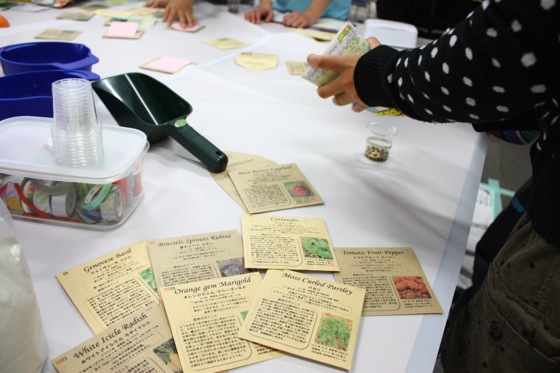

今回、タネを育てるために用意したのは、「タネダンゴ」

タネダンゴは、数種類のたねを泥でつつんだダンゴです。

少ない水でも育ち、そこの土にあったタネが発芽するという仕組みです。

こども研究員は、野菜やハーブ、彩りを添える花の中から、バランスよくタネを選び、実際にタネダンゴをつくりました。

選んだタネと土と、粘土を一定の割合で混ぜ、団子状に丸めればタネダンゴの原型は完成!

あとは、数日間乾燥させれば、非常寺でも野菜を育てらことのできる、タネダンゴの完成です。

お昼ごはんの時間は、実際に非常時のごはんを食べてみましょう!

テーマは、「どれだけ非常食が美味しくないか!?」

待ちに待ったお昼ご飯が、冷たいおにぎり・・・

少し残念ですね。

そこで、冷たいおにぎりを美味しく返信させるために、暖かいみそ汁と乾物を混ぜて、おいしいご飯に変えて食べてみます。

色々な乾物の中から自由に選びます。

ここにお湯をそそぎ、お味噌汁をつくります。

ラーメンをつくってしまう研究員も!

様々な調味料や、乾物の組み合わせを実験して、どうすればもっと美味しくなるかを探求しました!

暖かくなっておいしくなって、さらに色んなバリエーションを試す楽しみも生まれました。

そしていつの間にかおなか一杯に!

実際に体感して、食の力の大切さを学びました。

おいしいへ変化させるコツをきちんと振り返り、ワークシートにまとめることも忘れずに。

午後からは、午前の学びをもとに、BOSAI食づくりに取りかかります。

今回つくるBOSAI食は「メシのたね」。

これは、乾燥した高野豆腐、小麦粉がベースのダンゴに、保存食でもある、様々な調味料やハーブ、ドライ食材を混ぜてつくる、

コロッケやドーナツのような食べ物です。

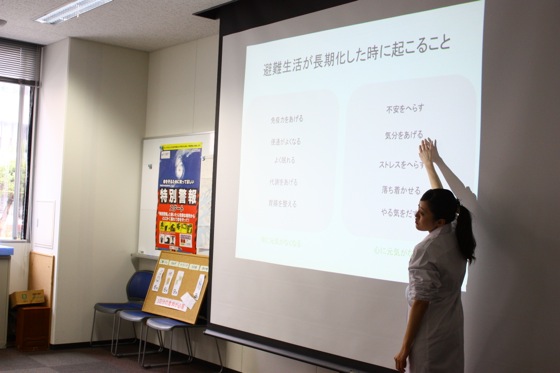

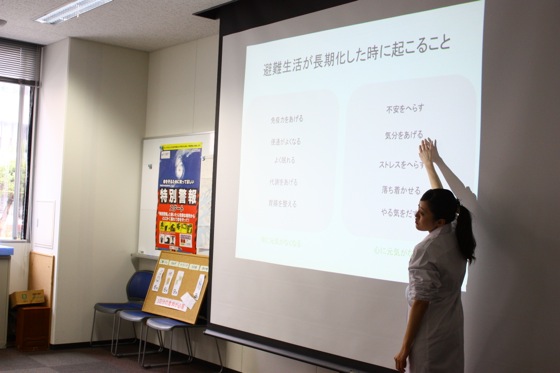

避難生活中におこる、体と心の不調について学びます。

この中から、自分が気になる不調に効く、調味料を組み合わせた「BOSAIマジックパウダー」のレシピを、それぞれが考えます。

エプロンを締め、気合十分!

まずは、理恵先生から、作り方についてのレクチャーを受けます。

栄養バランスだけではなく、味も大切。コツをしっかりと学びます。

それでは、いざ実習開始!

まずは、ベースとなる高野豆腐を粉砕して、小麦粉を混ぜてこねるところから。

ベースができたら、次は調味料を選びます。

パウダーを調合しては味見し、バランスを整えていきます。

今回はたくさんのパウダーから、それぞれが決めた「〇〇に効くパウダー」を意識しながら5種類選び取りました。

パウダーが完成したら、ベースと混ぜて、フライするだけ!

そして完成したのがコチラ!

ドキドキの実食タイムは、

「おいしいー!」

「揚げたらさらにおいしくなった!」

「味しない・・・」

どうやら、成功ばかりではなかったみたいですが、8人8様の「めしのタネ」が完成しました!

その後は、時間の許す限り、様々なレシピを試していきました!

できたレシピは、主任研究員、理恵先生のチェックを受けます。

選んだ調味料が、実際にどんな効果があるのか、本当に狙いどおりになっているか確認してアドバイスをもらいます。

それぞれ、ベストなレシピが完成し、この日は終了。

一週間後は、津波・高潮ステーションで防災のイベントがあります。

こどもBOSAIラボは、そこのひとつのブースを研究室にしてしまい、成果を発表+体験してもらうブースをやります。

さぁ、みんなは立派に研究員となって、お客さんに伝えられるでしょうか?!

こどもBOSAIラボ オープン

3月2日、災害時でも心と体を元気にする「BOSAI食」を研究し、みんなに広めていくことを目指す研究所「こどもBOSAIラボ」がオープンしました!会場は津波・高潮ステーション。

1日目は、災害時の食の問題について学び、それを解決するためのBOSAI食を研究。

そして、2日目は、こども研究員となり、イベントに来てくれた方にBOSAI食を伝えます。

今回参加してくれたのは、これまでのシンサイミライ学校でも参加してくれた、本田小学校と三軒屋西小学校のこどもたち8人!

出迎えの挨拶は「久しぶり!」でハイタッチ!みんな心なしか大きくなったなぁ〜!とこれからのラボに期待が高まります。

「BOSAI食」とは、東京大学のフードリサーチャー、福本 理恵さんと開発した、非常食、保存食、タネ(野菜)を組み合わせてつくる、見た目も美しい、味や栄養バランスの良い食事です。

神戸で「こどもBOSAIカフェ」を開催してから、2回目のBOSAI食イベントです。

福本さんとこどもたちは、初対面。いつものと雰囲気の違う白衣の研究服をきた先生に、こどもたちは少しドキドキ。

最初は、非常時の食の問題についての基礎知識を学びます。

避難所に届く、レトルトカレーや缶詰では、命はつなげるけど、栄養バランスが悪いこと。食事が楽しくなくなるので、心にも体にも様々な不調が現れてしまうことを学びます。

そこで、登場するのが、BOSAI食のキーワード「タネ」です。

少しずつ大きくなっていくタネは、たくさんのものを失って悲しい状態の心を癒す力があります。

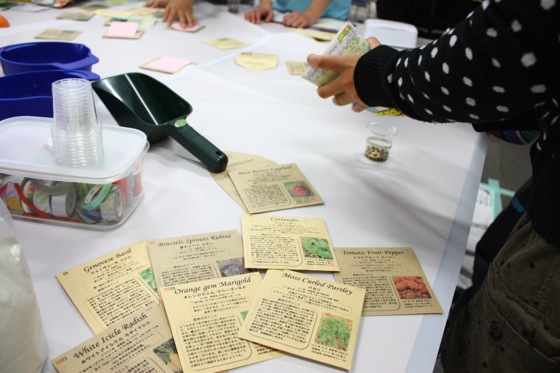

今回、タネを育てるために用意したのは、「タネダンゴ」

タネダンゴは、数種類のたねを泥でつつんだダンゴです。

少ない水でも育ち、そこの土にあったタネが発芽するという仕組みです。

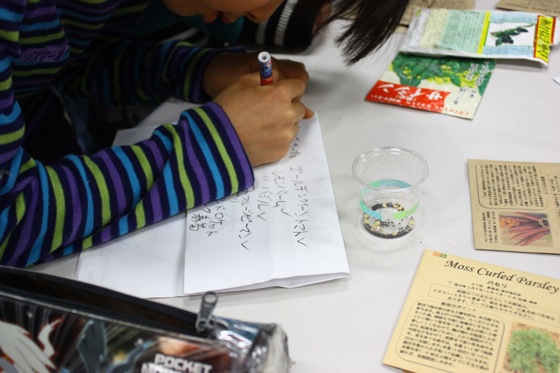

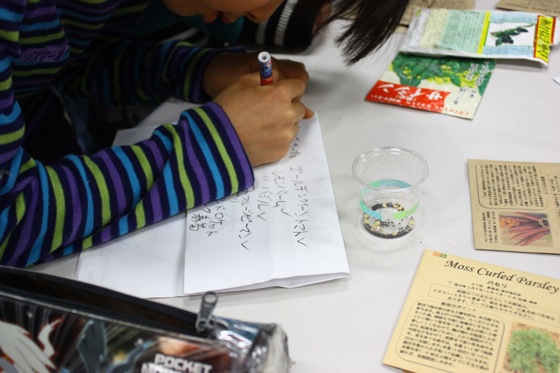

こども研究員は、野菜やハーブ、彩りを添える花の中から、バランスよくタネを選び、実際にタネダンゴをつくりました。

選んだタネと土と、粘土を一定の割合で混ぜ、団子状に丸めればタネダンゴの原型は完成!

あとは、数日間乾燥させれば、非常寺でも野菜を育てらことのできる、タネダンゴの完成です。

お昼ごはんの時間は、実際に非常時のごはんを食べてみましょう!

テーマは、「どれだけ非常食が美味しくないか!?」

待ちに待ったお昼ご飯が、冷たいおにぎり・・・

少し残念ですね。

そこで、冷たいおにぎりを美味しく返信させるために、暖かいみそ汁と乾物を混ぜて、おいしいご飯に変えて食べてみます。

色々な乾物の中から自由に選びます。

ここにお湯をそそぎ、お味噌汁をつくります。

ラーメンをつくってしまう研究員も!

様々な調味料や、乾物の組み合わせを実験して、どうすればもっと美味しくなるかを探求しました!

暖かくなっておいしくなって、さらに色んなバリエーションを試す楽しみも生まれました。

そしていつの間にかおなか一杯に!

実際に体感して、食の力の大切さを学びました。

おいしいへ変化させるコツをきちんと振り返り、ワークシートにまとめることも忘れずに。

午後からは、午前の学びをもとに、BOSAI食づくりに取りかかります。

今回つくるBOSAI食は「メシのたね」。

これは、乾燥した高野豆腐、小麦粉がベースのダンゴに、保存食でもある、様々な調味料やハーブ、ドライ食材を混ぜてつくる、

コロッケやドーナツのような食べ物です。

避難生活中におこる、体と心の不調について学びます。

この中から、自分が気になる不調に効く、調味料を組み合わせた「BOSAIマジックパウダー」のレシピを、それぞれが考えます。

エプロンを締め、気合十分!

まずは、理恵先生から、作り方についてのレクチャーを受けます。

栄養バランスだけではなく、味も大切。コツをしっかりと学びます。

それでは、いざ実習開始!

まずは、ベースとなる高野豆腐を粉砕して、小麦粉を混ぜてこねるところから。

ベースができたら、次は調味料を選びます。

パウダーを調合しては味見し、バランスを整えていきます。

今回はたくさんのパウダーから、それぞれが決めた「〇〇に効くパウダー」を意識しながら5種類選び取りました。

パウダーが完成したら、ベースと混ぜて、フライするだけ!

そして完成したのがコチラ!

ドキドキの実食タイムは、

「おいしいー!」

「揚げたらさらにおいしくなった!」

「味しない・・・」

どうやら、成功ばかりではなかったみたいですが、8人8様の「めしのタネ」が完成しました!

その後は、時間の許す限り、様々なレシピを試していきました!

できたレシピは、主任研究員、理恵先生のチェックを受けます。

選んだ調味料が、実際にどんな効果があるのか、本当に狙いどおりになっているか確認してアドバイスをもらいます。

それぞれ、ベストなレシピが完成し、この日は終了。

一週間後は、津波・高潮ステーションで防災のイベントがあります。

こどもBOSAIラボは、そこのひとつのブースを研究室にしてしまい、成果を発表+体験してもらうブースをやります。

さぁ、みんなは立派に研究員となって、お客さんに伝えられるでしょうか?!

2014.03.03 00:00 / 防災学習